クラシック音楽が好きな経営者や政治家は多い。仕事に直接役立ちそうもないが、「欧米のエリートと対等に渡り合うには必須の教養」と作曲家の三枝成彰氏は断言する。特に交響曲(シンフォニー)はオペラと並んで重要だ。聴けば西洋の近現代史や文学、美術への教養も広がる。クラシック入門としてまずは交響曲から聴いてみよう。

■ソナタ形式含む4楽章構成が交響曲の典型

交響曲とは、オーケストラが演奏する複数の楽章を持つ曲と定義できる。オーケストラとはバイオリンやチェロなどの弦楽器、フルートやクラリネットなどの木管楽器、トランペットやホルンなどの金管楽器、それに打楽器の各奏者たちが総勢数十人から百数十人で演奏する楽団のことだ。

交響曲には形式がある。通常4つの楽章(1曲の単位)から成る。一つの交響曲の中に4曲あると考えればいい。単に曲集ならば「組曲」だが、交響曲は10~20分程度の各楽章が相互にメロディーやリズムで関係し合い、有機的につながっている。

「交響曲はハイドンから始まったと言っていい」と三枝氏は指摘する。創始者ははっきりしないが、「第104番」まで作曲し、形式を整えたのはハイドンだ。第1楽章は速いテンポのソナタ形式、第2楽章は遅いテンポの3部形式、第3楽章は中間テンポのメヌエットかスケルツォという舞踊音楽、第4楽章は速いソナタかロンド形式というのが典型だ。

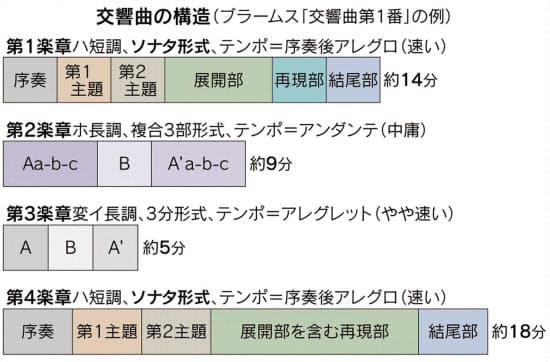

特に重要なのが第1、4楽章のソナタ形式。中心メロディーとして第1、2主題が順次登場した後、両主題が絡まり発展する展開部が来る。さらに両主題の再現部が現れ、終結部に入る流れだ。図式化すれば、序奏→提示部(第1、2主題)→展開部→再現部→終結部。特に展開部と終結部で大きな盛り上がりを築ける。作曲家個人の感情を盛り込んで劇的効果を上げやすい。交響曲を聴く醍醐味はこの音のドラマによる感動とカタルシスにあるといえる。

交響曲はハイドンとモーツァルトを経てベートーベンでまず頂点を迎える。3人は「ウィーン古典派」と呼ばれ、ソナタなどの古典形式に基づき作曲したが、三枝氏は「ベートーベンの最後で(形式は)大崩壊した」と説明する。それは「第九」のこと。第4楽章に交響曲としては異例の歌唱と合唱を取り入れ、シラーの詩による「歓喜の歌」を歌い上げたからだ。同楽章はソナタ形式の枠に収まらず、歌入りの変奏曲、展開部を欠くソナタ形式と見なされる。

古典形式は「第九」で創造的破壊に至った。フランス革命後の欧州社会は形式美に飽き足らず、個人の内面を描くロマン派の時代に入った。画期的だったのがフランスの作曲家ベルリオーズの「幻想交響曲」だ。「形式ではなくストーリー性に寄りかかった作品」と三枝氏は言う。女性への恋から断頭台に散る青年の物語が全5楽章を通じて描かれる。トランペットが高らかとなる第4楽章「断頭台への行進」から第5楽章へと至る劇的展開はすさまじい。

ブラームスの「第1番」は「ベートーベンの『第九』に続く『第10番』」と称賛を浴びた歴史がある。作曲に21年を要し、1876年に初演された。オーケストラのコンサートでは定番の名曲。自由な構成や展開が流行だったロマン派全盛の19世紀半ばにあって交響曲の典型を生み出した。4楽章構成で両端の第1、4楽章がソナタ形式、中間の第2、3楽章が3部形式を基本とした比較的緩やかな曲調で、交響曲の形式を守っている。

■ベートーベンに匹敵する人気のマーラー

「ブラームスはロマン派の作曲家だが、(ドイツ出身で古典派の)ベートーベンの後継者を意識し、その期待に応える責任を感じていた。ベートーベンという存在が彼を苦しめた。しかしそのかいがあってブラームスはドイツ音楽の顔になった」と飯守氏は解説する。普仏戦争でプロイセン王国が勝利し、同国主導で1871年にドイツ帝国が成立するなど、ちょうどドイツの国民意識が高まっていた時代だ。しかし飯守氏は「ブラームスはドイツ的すぎるくらいでありながら、いろんな顔を持っている。印象派風や表現主義風の現代的な響きもあり、演奏の大事なポイントになる」と語る。

21世紀のビジネスエリートはもっと新しい現代の交響曲も聴きたい。

19世紀末ウィーン文化を担ったマーラー、旧ソ連体制を生きたショスタコーヴィチの交響曲群はますます価値が上がりそうだ。

三枝氏の監修で交響曲作家15傑と必聴30曲を一覧表にした。これを指針に交響曲の大海原へこぎ出そう。

「15傑」の一覧表で挙げた中でも、オーケストラが勝負曲として挑む傾向を強めているのがマーラーの交響曲群だ。

2018年に来日した海外の名門オーケストラの公演内容を見ると、マーラーの交響曲をいかに好んで取り上げているかが分かる。サイモン・ラトル指揮のロンドン交響楽団が「第9番」、ダニエル・ハーディング指揮のパリ管弦楽団が「第1番『巨人』」などといった具合だ。

NHK交響楽団が創立90年の17年に4年ぶりの欧州ツアーをした際にも、マーラーの「交響曲第6番『悲劇的』」を主要演目に据えた。全4楽章構成の古典形式を守りながらも、第4楽章では襲いかかる悲劇の一撃を表すようにハンマーが2回振り下ろされるなど、多様な楽器を使った大編成のオーケストラが劇的展開を繰り広げる約80分の大作だ。N響首席指揮者のパーヴォ・ヤルヴィ氏は「バッハを含むドイツ音楽の最終的な形、頂点、それがマーラーの交響曲群」と欧州ツアーに向けて主張していた。

マーラーの通し番号付きの交響曲は「第1番『巨人』」から未完成の「第10番」まである。番号なしの歌唱付き大作「大地の歌」も含めれば計11作品に上る。「大地の歌」は作曲順でいけばマーラーの「第9番」になるはずだったが、ベートーベンやブルックナーが「第9番」を書いて没したという「第九の呪い」を嫌って番号なしにしたとの逸話もある。演奏時間は1時間を超すものがほとんどで、「第3番」は100分にも及び、19世紀末の作曲当時では最長だった。最も短い「第4番」でも約55分かかる。

小林研一郎指揮岩城宏之メモリアル・オーケストラらによるベートーベン「交響曲第9番」の演奏(2018年12月31日、東京文化会館での三枝成彰プロデュース「ベートーヴェンは凄い!全交響曲連続演奏会」)=(c)Michiko Yamamoto

マーラーの交響曲がベートーベンと並ぶ人気と演奏頻度を持つ理由として、現代人の感情により近い複雑な音のドラマが挙げられる。当時のオーストリア帝国のボヘミア地方(現チェコ)でユダヤ人として生まれたマーラーは、グローバル時代を先取りするように、ドイツ伝統の音楽から民俗音楽、アジア風の曲調に至るまで、世界視野の交響曲を書いた。

マーラーには「第2番『復活』」や「千人の交響曲」の愛称を持つ「第8番」など、ベートーベンの「第九」の発展形といえる独唱・合唱入りの作品もある。「大地の歌」では全6楽章で李白や王維らの漢詩のドイツ語訳を歌手2人が交互に歌っていく。三枝氏は「マーラーの交響曲は形式の枠組みからはみ出している。オラトリオ(独唱・合唱・管弦楽から成る大規模な楽曲)というべき作品もある」と説明する。

最先端の音響空間を実現した現代のコンサートホールや、複雑な音を精緻に捉える高音質CDなどの技術革新を背景に、マーラーの交響曲の真価が明らかになってきたともいえる。

「第1番『巨人』」第4楽章や「第3番」第1楽章のようなメカニックで派手な行進曲風の音楽、映画「ベニスに死す」で有名な「第5番」第4楽章「アダージェット」のような緩やかな癒やしの曲調が、ロックや環境音楽を経験した現代人に好まれる理由ともいえそうだ。

■ショスタコーヴィチに聴く20世紀の歴史

マーラーに次いでメジャーになりつつあるのが、ロシアに生まれ、革命を経て旧ソ連のスターリン独裁体制を生き抜いた20世紀の作曲家ショスタコーヴィチだ。20世紀は無調や十二音技法という現代音楽の作曲法が台頭し、録音技術の発展とともにジャズやロックなどポピュラー音楽も広まった。そうした中で交響曲は過去の時代の音楽形式とみなされがちになったが、ショスタコーヴィチは生涯で「第15番」まで交響曲を作曲し続けた。前衛芸術を弾圧した社会主義体制に強いられた面もあるが、現代にも交響曲を創造し得ることを示したのは確かだろう。

ロシア出身の指揮者アレクサンドル・ラザレフ氏が桂冠指揮者兼芸術顧問を務める日本フィルハーモニー交響楽団はショスタコーヴィチの交響曲に長年取り組んでいる。18年11月にはラザレフ氏の指揮で「交響曲第12番『1917年』」をサントリーホール(東京・港)で演奏した。1917年のロシア革命を描いたといわれる。ショスタコーヴィチは以前から「交響曲第5番」が突出して人気で、小澤征爾指揮サイトウ・キネン・オーケストラをはじめ頻繁に演奏されてきた。最近は他の交響曲も脚光を浴びつつある。

血の日曜日事件を題材にした「第11番『1905年』」、第2次世界大戦中のユダヤ人大虐殺を扱った「第13番『バビ・ヤール』」など副題付きの作品が多く、現代史のドキュメンタリーを見る感覚になる。彼は粛清の危険をかいくぐりながらも、全体主義の様相を強める社会主義体制への批判や抵抗をひそかに交響曲に込めた。「第5番」をはじめ彼の交響曲のクライマックスでは、非力な印象の木琴が市民の無言の訴えを代弁するかのように鳴り響く。革命と世界大戦、映像メディアの普及に特徴付けられる20世紀の音楽らしく、映画風に聴ける作品が多い。

最近話題に上りがちなのが「第7番『レニングラード』」。第2次大戦のレニングラード攻防戦を題材にした。ひのまどか著「戦火のシンフォニー レニングラード封鎖345日目の真実」(新潮社)が2014年に出版されたほか、1月2日にはNHKの特集番組「玉木宏 音楽サスペンス紀行 ショスタコーヴィチ 死の街を照らした交響曲第7番」が放映された。第2次大戦中に楽譜がマイクロフィルムで密輸され、米国で演奏された逸話を持つ。迫り来るナチスドイツ軍との総力戦を行進曲風に描く30分の長大な第1楽章から勝利のクライマックスを築く第4楽章まで、戦争の悲劇を描きながらも最後に大きな感動が待っているところが人気の理由だろう。

かつて「三大交響曲」としてベートーベンの「第5番『運命』」、シューベルトの「第7番『未完成』」、ドボルザークの「第9番『新世界より』」が挙がった。

今はこれにマーラーとショスタコーヴィチを加える必要がありそうだ。

現代史とリンクして話題を投げかける交響曲が新たな教養として浮上してきた。

この両作曲家のファンを公言する経営者は筆者が知るだけでもかなりいる。音楽鑑賞に損得勘定は無用だが、聴いておいて損はない。

(日本経済新聞)

※※※※※

マーラーが、指揮者によって『バッハを含むドイツ音楽の最終的な形、頂点』とまで高く評価されているのはうれしいことです。

マーラーの交響曲はどの曲も異様に長くて気軽に聴けるものがなく、その上、支離滅裂に聞こえたり難解に思えたりするので、好きな人は限られてきました。

しかし、マーラーの本当の良さが分かってくると、他の作曲家の曲が浅く思えたりしてきます。

現に私は、マーラーの上にはバッハしかいないと思っています。

上に挙げられた30曲の交響曲はどれも異論がないベストチョイスだと思います。

しかし、すべての作曲家にほとんど例外なく言えるのは、その作曲家の最後に近ければ近いほどいい曲だということです。

例えば、モーツァルトの六大交響曲は最後の6曲ですし、三大交響曲はその中でも最後の3曲です。つまり、39番、40番、41番です。

ですから、シューベルトの『未完成』『グレイト』、ブルックナーの8番、9番、チャイコフスキー5番、6番は誰も異論がないでしょう。

ただ、ショスタコーヴィチ5番、シベリウス2番などは最もポピュラーで人気があるということで挙げられているので、これらの作曲家のコアなファンは、もっと後期の曲を推す人も多いでしょう。

さて、マーラーでは、2番、5番、大地の歌、9番、と4曲も選ばれています。

マーラーは選ぶのが難しい作曲家です。

私は、マーラーは、第7交響曲の最終楽章(第五楽章)以降とそれ以前で分けていて、音楽の深みが全く違うと思っていましたから、7番以前の曲を少し馬鹿にしていて第7交響曲以降のものばかり聴いていましたが、去年から、『復活』という言葉に惹かれて2番を聴き直してみると、ものすごくよく、今では2番復活ばかり聴いています。

もちろん、今でも世界の交響曲の最高傑作はマーラーの9番だと思っているのですが、マーラーの後期の曲は、各楽章のレベルの差が激しく、その意味で各楽章のレベルが均等な前期の曲はまとまっています。

マーラーの第9番でも、第一楽章は、まず今までの音楽では到達しなかった境地で、この楽章だけでも9番が他の曲とは全く違うレベルにあると思っていますが、何せ、第二楽章、第三楽章がひどすぎる。ここでいつもガクっときます。

第四楽章で第一楽章のレベルまで戻るので、最後は素晴らしいのですが、なぜ第二楽章があれなんだろうという感じです。

そういうところはあるにせよ、マーラーの音楽がやっと高く評価されてきたのはうれしいことです。